|

|

ASPETTI POLITICI E SOCIO-CULTURALI NELLA LOMBARDIA AUSTRIACA ALL'EPOCA DI VOLTA

Alessandra Ferraresi, Dipartimento storico-geografico dell'Università di Pavia

Alla nascita di Alessandro Volta, nel 1745, lo Stato di Milano apparteneva all'Austria da poco più di trent'anni, ma si era progressivamente dimezzato, durante le tre guerre di successione, a favore del Piemonte sabaudo che aveva ottenuto nel 1707-08 l'Alessandrino, la Lomellina e la Valsesia, nel 1735 il Novarase e il Tortonese, nel 1744 tutti i territori rimasti oltre il Ticino e il Po. Questi smembramenti avevano ridotto lo Stato di Milano a cinque città con i loro contadi, Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como; dal 1737 anche il ducato di Mantova - devoluto all'Impero agli inizi del secolo, estintasi la dinastia dei Gonzaga- veniva, pur mantenendo un'amministrazione separata sino al 1786, sottoposto al governo di Milano: la "Lombardia austriaca" contava a metà secolo poco più di 1.300.000 abitanti, concentrati per quasi il 60% nella provincia milanese, che costituiva a sua volta più di metà del territorio, circa 8.000 chilometri quadrati. Particolarmente penalizzata era, e sarà, dalla perdita dei territori oltre Ticino e oltre Po (in pratica due terzi del suo Principato) Pavia, ridotta a città di confine e privata del proprio ruolo di centro di scambi commerciali. Se tutta la Lombardia austriaca "soffriva" a metà secolo di una stasi economica e demografica a causa principalmente delle vicende belliche, Pavia, città "né grande, né ricca, né popolosa" - cosi la dipinse nel 1796 un nobile locale, Giuseppe Gaspare Belcredi - non riuscirà a riprendersi nella seconda metà del secolo, come dimostra il netto calo demografico: da quasi 30.000 abitanti nel 1770 a meno di 27.000 nel 1796.

Pur nell'esiguità del territorio, il paesaggio rurale della Lombardia austriaca non si presentava monotono, per le naturali differenze geografiche, che erano la necessaria premessa a diversi contesti umani e pro-duttivi. Nella pianura irrigua a sud di Milano, tutta costellata di cascine, avanzava il capitalismo agrario, caratterizzato dal largo impiego di manodopera salariata da parte di grandi e medi fittabili e dalla prevalenza, nelle rotazioni colturali, delle foraggiere e delle risaie. Nella pianura asciutta dell'alto milanese, nella fascia collinare varesina e comasca e nel mantovano i contadini, spesso insieme microproprietari, affittuari e mezzadri, lavoravano la terra, appartenente a nobili ed enti ecclesiastici, a grano, semplice o avitato. La montagna restava il regno della piccola proprietà, del pascolo, dei boschi e dell'emigrazione, da sempre indispensabile sfogo per i paesi intorno al lago di Como "il più ingegnoso e industrioso terreno forse d'Europa", come rilevava il Bettinelli:

Nessuna parte di così stretti confini manda altrove e sostiene tante colonie e non conta tante famiglie arric-chite. Una sponda, una costa, una valle del lago ha da gran tempo sua gente in Ispagna, un'altra in Germania ed in Francia, in Portogallo, in Sicilia [...] Da queste terre vanno macchine elettriche, barometri, cannocchiali e fisici sperimentatori, [...] architetti, stuccatori, piccapie-tre, [...] mercanti di vino, cantinari, osti, [...] trafficanti di tele, di seta, [...] muratori, capimastri, imbiancatori [...] . Si sa che ogni lago é fecondo di industrie, ma tanta e tale di nessun altro si riconosce1.

Nella generale crisi delle manifatture urbane, che aveva trasformato già dal tardo Seicento le città in semplici consumatrici della rendita fondiaria prodotta dalle campagne, la stessa Como, piccola città di poco più di 14.000 abitanti, rappresentava un eccezione, con le sue manifatture tessili, sopratutto setifici, che dagli anni Trenta avevano preso un più deciso avvio, che sarà confermato nella seconda metà del secolo.

Il primo periodo della dominazione asburgica, nonostante alcuni momenti di tensione riformatrice, si era caratterizzato più per la continuità che le differenze (solo nel 1737 Carlo VI trasformerà il Consejo de Espana , l'organo che aveva istituito per sovraintendere agli affari italiani, in Consiglio d'Italia) con i metodi di governo spagnolo. Su quest'ultimo la storiografia più recente ha ridimensionato il giudizio come principale responsabile del declino economico e della sclerosi sociale lombarda - che avevano avuto anche altre e più generali cause. Restava nondimeno il fatto che a metà Settecento il potere politico apparteneva più che al governo centrale, rappresentato a Milano da un governatore che aveva il principale interlocutore locale nel Senato, ai governi cittadini. Questo "sistema di autonomie" era gestito esclusivamente dai patriziati, élites nobiliari che nel corso del Cinquecento avevano stabilito il proprio monopolio dei seggi nei consigli municipali e nei collegi professionali, dei nobili giudici e dei nobili fisici (cioé i medici) e definito rigidi requisiti per l'aggregazione di nuove famiglie al loro ceto. La famiglia di Alessandro Volta apparteneva al patriziato comasco, poco più di ventiquattro famiglie che gestivano tutte le cariche pubbliche. Il patriziato più ricco e potente, quello milanese, occupava almeno metà dei posti nelle magistrature statali, in particolare nel Senato, il supremo tribunale dello Stato che sovraintendeva anche agli studi e alle materie ecclesiastiche.

Di fatto alleata dei patriziati, nella strenua difesa della propria indipendenza dall'autorità statale, la Chiesa, con i propri privilegi, immunità, ricchezze, occupava amplissimi spazi nella vita culturale, artistica, economica (in mani ecclesiastiche era concentrato un immenso patrimonio fondiario), sociale, spazi che proprio nella prima metà del Settecento si erano ulteriormente allargati e che si erano tradotti in un vertiginoso aumento delle vocazioni religiose.

Su questo assetto socio-istituzionale e su questo equilibrio di poteri, appena scalfito sotto il regno di Carlo VI, si abbatté l'onda lunga delle riforme teresiane e giuseppine.

Le riforme di cui fu oggetto la Lombardia austriaca, "piccola e remota provincia di una vasta monarchia", secondo la definizione di Pietro Verri, vanno lette anche nel contesto della profonda crisi disgregatrice attraversata da quella monarchia durante la guerra di successione austriaca e affrontata con grande coraggio da Maria Teresa, che seppe scegliere, come consiglieri, uomini nuovi alle cui idee volle dare fiducia.

Conclusa la guerra, il complesso territoriale austro-boemo conobbe una serie di riforme volte ad esautorare la nobiltà quale ceto privilegiato, a introdurre nuovi criteri di equità fiscale e un sistema amministrativo centralizzato, separato dagli affari giudiziari e affidato a funzionari statali. In Lombardia un'analoga operazione venne affidata tra il 1745 e il 1753 al nobile genovese Gian Luca Pallavicini: accanto all'avvio di riforme amministrative, finanziarie e fiscali, suo principale merito fu la ripresa, con la nomina di una nuova Giunta presieduta dal giurista toscano Pompeo Neri, delle operazioni catastali, già iniziate nel 1718 ma interrotte nel 1733.

Portato avanti tra mille difficoltà e opposizioni, il catasto geometrico, che misurava tutte le parcelle di terra, comunità per comunità, ne identificava il proprietario, ne indicava la destinazione colturale e ne stimava il valore, e procedeva allo stesso modo per la proprietà immobiliare, doveva essere la base del nuovo sistema di imposizioni dirette, di cui la principale era appunto l'imposta fondiaria, strettamente proporzionale al valore capitale assegnato alle terre e ai fabbricati urbani. La sua entrata in vigore nel 1760 significò la fine di secolari immunità e sperequazioni sul piano fiscale, (tra individui, ma anche tra comunità, come avvenne per Milano, fino ad allora privilegiata), e la sostituzione tendenziale della proprietà alla nascita come requisito per l'esercizio di sia pure embrionali diritti politici. Infatti fin dal 1755 la Riforma al governo e amministrazione delle comunità dello Stato di Milano sostituì alle diverse forme di governo locale un modello uniforme di amministrazione, affidando le comunità al governo degli "estimati", cioé dei proprietari fondiari, sottoposti al controllo di funzionari regi, i cosiddetti "cancellieri del censo".

Ancora una volta fu una guerra, quella dei Sette Anni (1756-1763) a fare da acceleratore al movimento riformatore, perchè l'Italia venne esclusa dalle operazioni belliche, mentre le ingenti spese militari sostenute dalla monarchia spinsero ancora in direzione del riordinamento finanziario e dell'accentamento amministrativo. Determinanti furono anche i cambiamenti avvenuti a Vienna, dove il Consiglio d'Italia venne sostituito nel 1757 da un Dipartimento d'Italia aggregato alla Cancelleria di Corte retta da Wenzel Anton von Kaunitz-Rittberg, assertore dell'assolutismo ma, sotto l'influsso dell'illuminismo anglo-francese, contrario a un rafforzamento dello Stato fine a se stesso e non come mezzo per un miglioramento complessivo della società.

Kaunitz scelse come ministro plenipotenziario a Milano (1758) il conte trentino Carlo di Firmian, colto e spregiudicato e particolarmente interessato alle tematiche giurisdizionaliste. Sulla sua scia giunsero a Milano funzionari e tecnici, di varia provenienza geografica e estrazione sociale, accomunati da una cultura nutrita di succhi muratoriani e giusnaturalistici - ben diversa da quella, umanistico-giuridica, del patriziato lombardo -, portatori di una ideologia statalista e assolutista e profondamente devoti agli Asburgo.

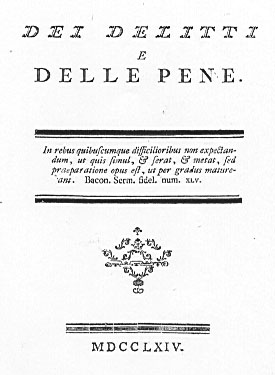

Proprio agli inizi degli anni Sessanta, un gruppetto di giovani patrizi, che aveva studiato il pensiero illumi-nista anglofrancese, riuniti nell'Accademia dei Pugni, si pose, pubblicando scritti come la Meditazione sulla felicità (1763) di Pietro Verri o il Dei delitti e delle pene (1764) di Cesare Beccaria, e (1764-66) i fogli periodici del "Caffè", in deciso contrasto con i tradi-zionalisti locali, dando vita a quella decisa operazione di svecchiamento e rinnovamento cul-turale nota come "illuminismo lombardo".

Molti di loro vennero poi assorbiti, anche se con esiti individuali diversi, nell'amministrazione asburgica, divenendo collaboratori delle riforme, il cui motivo ispiratore diventava, anche per loro influsso, la "pubblica felicità". "La decisiva svolta riformatrice degli anni Sessanta fu però essenzialmente progettata a Vienna e imposta con la cooperazione del Firmian e di un gruppo di funzionari estranei per origine e formazione alla classe dirigente locale"2.

Tra le diverse iniziative intraprese in campo amministrativo e finanziario, la riorganizza-zione del settore delle imposte indirette, in precedenza affidate a potenti appal-tatori riuniti nella cosiddetta Ferma generale, vide (1770) l'affermazione di una integrale gestione pubblica. Il Supremo Consiglio di Economia (1765), presieduto dall'istriano Gian Rinaldo Carli, e in cui debuttarono come consiglieri Pietro Verri e Cesare Beccaria riuniva in un unico organo di governo la direzione dell'economia, delle finanze e del censo, togliendole alle tradizionali magistrature "milanesi" come il Magistrato camerale o lo stesso Senato. Al Consiglio di Economia erano anche attribuite competenze specifiche nell'elaborare piani di riforma nei più diversi ambiti, dalle monete all'annona, dalla legislazione commerciale al pascolo delle pecore.

Il 1765 vide anche la sottrazione al Senato degli affari ecclesiastici affidati a una Giunta economale e della sovraintendenza agli studi affidati a una Speciale deputazione: l'avvio con-temporaneo delle riforme ecclesiastiche e scolastiche non era certo casuale. L'offensiva - che va inquadrata nella più generale politica anticuriale dell'Europa cattolica -, limitando i possedimenti ecclesiastici, vietando di fabbricare chiese e oratori, fondare benefici e capellanie senza permesso sovrano, stabilendo vincoli alle nuove vestizioni di regolari, avviando la concentrazione di monasteri e conventi superflui, avocando allo Stato la censura sulla stampa (1768), riportando tutto quello che non "era di istituzione divina" alla "suprema potestà legislativa ed esecutrice del principato" , non poteva non investire la sfera scolastica e culturale.

A metà degli anni Sessanta gli unici istituti di istruzione "statali" erano l'università di Pavia, con le facoltà di teologia, legge, arti e medicina, e le Scuole Palatine di Milano, con corsi di legge, lettere latine e greche, matematica. Formalmente unico Studio dello Stato di Milano, l'Università di Pavia aveva subito dalla seconda metà del Cinquecento un vero processo di svuotamento delle proprie funzioni ad opera di un sistema di istruzione "alternativo" costituito da scuole e collegi ecclesiastici - in Lombardia gestiti soprattutto da gesuiti, barnabiti e somaschi - e dai collegi professionali cittadini, monopolizzati dal patriziato, che regolamentavano i tirocini pratici abilitanti alle professioni, cui si poteva accedere dopo aver frequentato le scuole di latino e filosofia tenute dagli ordini religiosi. Alcune di queste scuole, come il collegio gesuitico di Brera, erano vere e proprie università, con il privilegio di laureare in filosofia e teologia. In altre parole, era possibile nello Stato di Milano diventare teologi, giuristi, medici, ingegneri, ed esercitare la professione senza aver mai messo piede nell'università statale di Pavia. A maggior ragione i collegi professionali controllavano le professioni minori (più facilmente esercitate da abitanti del contado), dei notai e procuratori, dei chirurghi, degli agrimensori.

La "decadenza" dell'Università di Pavia, senza studenti e attrezzature, con professori mediocri e reclutati localmente, non significava in assoluto mancata diffusione di nuove idee e con-tenuti, che specie nel campo delle scienze naturali stavano conoscendo un rapido sviluppo. Ma queste tematiche, almeno in parte accolte nei con-venti e collegi religiosi, non avevano poi circolazione se non in circoli nobiliari chiusi, dove la scienza era pro-fessata da "dilettanti", per i quali essa non si poneva illuministicamente come fattore di trasformazione sociale. Quando Vienna criticava il basso livello culturale e scientifico lombardo ("molto al di sotto delle pulite e civili società") criticava soprattutto la mancata trasmissione di idee e conoscenze tra una cultura "alta" e disinteressata e il mondo "pratico" delle professioni e dei tecnici.

Rivelatesi inadeguate le riforme proposte del Senato nel 1757, lo sforzo congiunto, da metà degli anni Sessanta, della Deputazione agli studi, presieduta da Firmian e fra i cui membri non c'era alcun esponente del patriziato, e del governo di Vienna portò (1771-1773) alla definitiva riforma dell'Università e delle Scuole Palatine. Riconfermata la sede a Pavia, anche come "ricompensa" per i territori perduti dalla città, chiuse nel 1770 le scuole di filosofia e teologia degli ordini regolari (nel 1773 verranno aboliti i gesuiti), l'Università riebbe il monopolio delle lauree in teologia, legge e medicina, mentre venne costituita la nuova facoltà filosofica, propedeutica alle tre facoltà professionali. Della riforma universitaria vogliamo sottolineare tre aspetti fondamentali: 1. Al ripristino del monopolio pavese delle lauree si accompagnò nel giro di una decina d'anni la fine del monopolio dei collegi patrizi e civici sulle abilitazioni professionali che vennero trasferite per le professioni sanitarie a un nuovo Direttorio medico-chirurgico, anch'esso collocato presso l'Università pavese, e per le professioni legali ai tribunali d'appello di Milano e di Mantova. Questo significò, come ha sottolineato Elena Brambilla, la liberalizzazione degli accessi agli impieghi e alle professioni, la caduta delle discriminazioni di nascita e l'apertura delle carriere alla concorrenza per merito. 2. Lo sforzo compiuto dal governo per arricchire i piani di studio di nuove discipline come la chimica, la storia naturale, la fisica generale e esperimentale, le cliniche mediche, si tradusse in un uno sforzo economico notevolissimo, finanziato principalmente dalle rendite dei soppressi gesuiti, per poter realizzare una didattica basata sullo sperimentalismo, con la creazione o il potenziamento delle opportune strutture scientifiche e didattiche, l'orto botanico, il teatro anatomico, il gabinetto di fisica, il museo di storia naturale, il laboratorio di chimica, i diversi gabinetti per l'insegnamento della medicina, oltre alla biblioteca, strumento fondamentale per un insegnamento che doveva basarsi non più sulle lezioni dettate, ma sui testi a stampa, e perciò su affermazioni da chiunque usufruibili e controllabili. Lo stesso sforzo venne fatto in direzione dei docenti. Il governo cercò i migliori esperti non solo in Lombardia, ma negli altri stati italiani e all'estero, come i professori di legge Cremani e Vario, i professori di medicina Tissot e Frank o il professore di botanica G. Antonio Scopoli.

Ovviamente vennero utilizzati anche numerosi appartenenti al clero, regolare e secolare, non solo nella facoltà teologica ma anche in quella filosofica, come Lazzaro Spallanzani per la storia naturale, Carlo Barletti per la fisica, Gregorio Fontana e Lorenzo Mascheroni per la matematica; ma essi furono assunti, come i colleghi laici, come "pubblici funzionari", stipendiati dallo Stato e da esso controllati. In questa prospettiva, anche il patrizio Volta trasformò il proprio interesse per la scienza da "amatoriale" e "privato" in una professione, accettando di diventare anch'egli un funzionario del governo asburgico. 3. La riforma dell'Università di Pavia va vista nella prospettiva di una più ampia politica di promozione del sapere, e della scienza in particolare, che ne esaltava il ruolo "utile ai diversi bisogni della vita civile". In questa prospettiva vanno viste le disposizioni che miravano a favorire la circolazione di idee e conoscenze sino ad allora mancata, stabilendo che "nelle scuole di anatomia, ostetricia, chirurgia, filosofia morale, matematica e fisica sperimentale" si dovesse "sostituire l'uso della lingua italiana a quello della latina, per rendere più esteso il vantaggio ad ogni classe di persone" e prescrivendo pubbliche e regolari "ostensioni" ed esperienze da parte dei docenti di fisica, anatomia, botanica, chimica e storia naturale.

Accanto all'Università di Pavia, altre istituzioni sorsero o si rinnovarono. A Milano, scartata l'ipotesi di trasferirvi i corsi pavesi, le Scuole Palatine, portate nella sede del collegio ex gesuitico di Brera, vennero dotate di cattedre di specializzazione post-universitaria, oltre che dei corsi per ingegneri e chirurghi, sino ad allora esclusi dall'insegnamento superiore (essi passeranno a Pavia nel 1786). A Brera vennero conservati e potenziati l'Osservatorio astronomico e l'orto botanico, già fondati dai gesuiti, e istituiti un laboratorio di fisica e uno di chimica. Il palazzo, vero e proprio centro culturale polivalente, divenne pure sede della principale biblioteca pubblica dello Stato, dell'Accademia di belle arti e della Società Patriottica (1776), destinata a promuovere l'agricoltura, le manifatture e le tecnologie attraverso l'applicazione dei principi scientifici ai processi di produzione. Mantova era invece la sede (1767) dell'Accademia di scienze e belle lettere, con lo scopo - di fatto in gran parte mancato per la sua posizione decentrata che non riuscì ad attirare le migliori competenze - di diventare centro avanzato di ricerca e di coordinamento dell'attività scientifica e culturale nel territorio. Questo progetto policentrico si completava nella seconda metà degli anni Settanta con la riorganizzazione dei ginnasi nelle diverse città dello Stato, attuata operando sulla rete già esistente delle scuole degli ordini religiosi che, come nel caso dei barnabiti, continuarono ad insegnare ma ormai come "pubblici professori", secondo "le regole stabilite nel piano generale degli studi nazionali". Come scriveva Firmian a Kaunitz nel 1775, obiettivo di queste scuole era dare una formazione umanistica, ma anche una conoscenza di quelle scienze che sembravano necessarie "a tutti gli usi della vita civile e alla cultura generale della nazione", e, tra queste, la fisica venne insegnata in tutti i ginnasi.

Una coincidenza cronologica appare anche tra le riforme scolastiche e la ristrutturazione generale delle magistrature lombarde in direzione di uno Stato accentrato e burocratico, con una netta separazione tra giustizia e amministrazione: tutti gli affari giudiziari vennero riservati esclusivamente al Senato, la direzione delle finanze e dell'economia passò a un nuovo Magistrato camerale erede del Supremo consiglio di economia; una nuova Camera dei conti ebbe funzioni di controllo finanziario su tutte le amministrazioni pubbliche. Saranno sempre più numerosi i membri dell'oligarchia patrizia che sceglieranno la strada del pubblico impiego, ma in base ai loro meriti e agli studi compiuti e in concorrenza con i borghesi. Il processo di burocratizzazione raggiungerà il suo culmine nel 1786 con la creazione, al posto del Magistrato camerale, del Consiglio di governo, diviso in sette dipartimenti, ognuno con specifiche competenze, affiancato da tre Commissioni, degli studi, degli affari ecclesiastici e delle pie fondazioni.

Lo sviluppo commerciale e produttivo fu un obiettivo primario del governo, in funzione della "pubblica felicità" e di maggiori entrate statali. Da una posizione mercantilistica si passò, anche in sintonia con la diffusione europea delle idee liberiste e fisiocratiche, a una politica di rimozione degli ostacoli alla libera iniziativa e alla creazione di infrastrutture e condizioni generali ad essa favorevoli. Veniva così unificato il mercato interno, migliorata la rete delle comunicazioni, sciolte, tra il 1773 e il 1787, le corporazioni di arti e mestieri, istituite nel 1786 le Camere di commercio, come tribunali speciali per le cause mercantili, concesse agevolazioni e incentivi a singole imprese. E' difficile però stabilire quanto tutto ciò abbia favorito l'embrionale sviluppo manifatturiero, del setificio a Milano e a Como o del cotonificio nell'alto milanese.

Anche il settore agricolo venne preso in considerazione, nonostante circolasse l'idea che l'agricoltura lombarda fosse già abbastanza perfezionata e che fosse stata sufficiente la riforma fiscale che aveva portato anche a un più deciso sfruttamento del suolo, poichè il valore capitale delle terre era stato attribuito una volta per tutte, tanto che i proprietari divennero - in un trend al rialzo dei prezzi agricoli - decisi fautori del sistema censuario. Il sostegno dato all'agricoltura, con la privatizzazione delle terre incolte appartenenti alla comunità o la piuttosto tardiva e limitata liberalizzazione del commercio dei grani (1786-1793), gli stessi sforzi per introdurre, attraverso i parroci di campagna da un lato, le accademie agrarie dall'altro, una più diffusa cultura agronomica furono però secondari rispetto all'accresciuta domanda internazionale e alla congiuntura favorevole dei prezzi che portò ad una intensificazione della gelsibachicoltura nella pianura asciutta e in collina e allo sviluppo dell'allevamento del bestiame e della produzione casearia e delle risaie nell'irriguo. La diffusione della maiscultura appare piuttosto legata al bisogno alimentare delle famiglie contadine, le cui condizioni di vita erano destinate nel tempo a peggiorare, di fronte all'accresciuta esosità dei patti agrari nelle zone collinari e asciutte e alla stabilità dei salari nelle zone irrigue: la diffusione della pellagra, l'aumento della microcriminalità o dell'abbandono dei neonati sono segni evidenti del malessere delle campagne

I contadini non vedevano solo peggiorare le loro condizioni materiali di vita, ma anche messa in pericolo la loro stessa tradizionale religiosità, con quanto di consolatorio e rassicurante essa aveva, dalla politica ecclesiastica che Giuseppe II, inaugurava poco dopo essere salito al trono (1780). Se tra Maria Teresa e il figlio gli obiettivi strategici erano in larga misura identici, diverso era lo stile di governo, incalzante in Giuseppe II, tutto teso al "rafforzamento dello Stato unitario, al livellamento dei ceti in un'unica categoria di sudditi, muniti di uguali diritti", come dimostrò l'editto di tolleranza degli acattolici (1781) . In campo ecclesiastico il nuovo sovrano, se aderiva all'ideale muratoriano della "vera e ben regolata devozione", era altrettanto intransigente in ambito giurisdizionalistico. A questi due principi si ispirarono le misure adottate, in Lombardia come nel resto dell'Impero, dallo scioglimento di interi ordini regolari, che non potessero giustificare la loro utilità sociale, all'abolizione del foro ecclesiastico, a conferimento da parte sovrana di tutti i benefici ecclesiastici, a una nuova disciplina del clero secolare, con una redistribuzione delle parrocchie in rapporto alle necessità pastorali, alla "riforma" delle funzioni religiose, con la proibizione di processioni, novene, pellegrinaggi di massa, eccessi di immagini e la soppressione di confraternite, le cui rendite, insieme a quelle degli ordini soppressi servirono a finanziare opere assistenziali, ospedali, scuole. L'istituzione del Seminario generale a Pavia (1786) mirava ad ottenere un integrale controllo statale sulla formazione e sul reclutamento del clero secolare e regolare. Ancora una volta va sottolineata la saldatura tra diversi interventi riformatori: la riforma delle parrocchie, la soppressione delle confraternite, la formazione di un clero più colto si collegava alla costituzione di una rete diffusa e regolare di scuole elementari, in città come in campagna ( che comunque nasceva sulla precedente trama di scuole e scuolette private e religiose) affidate a parroci e cappellani e, dove questi non erano sufficienti, a maestri laici pagati coi fondi delle confraternite o conventi soppressi: il principio della loro gratuità venne definitamente affermato nel 1791.

Proseguendo nell'accentramento politico e amministrativo, oltre che a livello centrale col nuovo Consiglio di governo di cui si è detto, Giuseppe II intervenne a livello periferico con una riforma delle amministrazioni provinciali (1786) che prevedeva 8 nuove circoscrizioni territoriali, amministratori provinciali di nomina regia raccolti nelle Congregazioni municipali, a loro volta sotto il controllo di funzionari, gli intendenti politici provinciali: essi, per la vastità delle loro attribuzioni, prefiguravano i prefetti napoleonici. Altrettanto radicale fu l'intervento nella giustizia, con la soppressione del Senato sostituito da un sistema di tribunali a tre istanze (si è visto come a quelli di appello venisse trasferito il controllo delle abilitazioni professionali) e l'avvio di una nuova codificazione non portata a termine, ma che segnava comunque il distacco dal mondo del diritto comune e del particolarismo giuridico.

La morte di Giuseppe II nel 1790 e l'incertezza del quadro politico internazionale portarono ad una stasi nel moto riformatore che se per tanti aspetti aveva scontentato i ceti privilegiati, ma anche il popolo, aveva suscitato malcontento tra lo stesso ceto di governo e e tra gli intellettuali, per i suoi aspetti dispotici e pedanteschi, e l'eccesso di burocrazia. Leopoldo II abrogò molte delle disposizioni del fratello, chiuse il Seminario generale, abolì le intendenze provinciali, ridiede fiato al patriziato. In realtà Leopoldo II, certamente più rispettoso del fratello dei caratteri storici dei diversi paesi sudditi, e incline a una forma costituzionale di governo, pensava di partire da queste concessioni per una nuova fase di riforme, che la morte prematura (1792), la successione del giovane e incerto Francesco II, il precipitare della situazione internazionale bloccarono definitivamente.

La Lombardia austriaca aveva certamente conosciuto profondi mutamenti nel corso di un cinquantennio, anche se è difficile commisurare il "peso" dei diversi fattori che intervennero: le riforme, il trend economico positivo internazionale, l'influsso di nuove idee anch'esse provenienti da "fuori". Se le condizioni di vita delle classi popolari, rurali e urbane, complessivamente peggiorarono a fine secolo, più significativi, e duraturi furono i mutamenti avvenuti tra gli strati medi e superiori. Innanzi tutto si ebbe una contrazione della popolazione ecclesiastica, più contenuta nel clero secolare, drastica in quello regolare, passato da 12.560 persone nel 1768 a 5463 nel 1791. La riforma degli studi, la fine del monopolio patrizio sulle professioni favorì la forte crescita di addetti al pubblico impiego e alle professioni, giuristi, medici, chirurghi, ingegneri, ragionieri. Se la nobiltà - e il suo nucleo interno e dirigente, il patriziato - restò comunque al vertice della società per prestigio e ricchezza, non solo perse privilegi politici ed economici, ma manifestò, almeno per quel che sappiamo del caso milanese, importanti cambiamenti di mentalità specie nella vita familiare, con il sostanziale ridimensionamento delle"coazioni" religiose e militari e l'abbandono del principio della primogenitura nelle eredità, mentre il concetto stesso di "nobiltà" veniva sempre di più a collegarsi alle condizioni patrimoniali e all'educazione e sempre meno al "sangue".

Bibliografia essenziale

C. Capra, Il Settecento, in D. Sella , C. Capra, Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino 1984.

(ristampato in volume autonomo col titolo La Lombardia austriaca nell?età delle riforme, Torino 1987).

F. Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, Torino 1969.

ID., Settecento riformatore, V, L'Italia dei Lumi (1764-1790), I°: La rivoluzione di Corsica. Le grandi carestie degli anni Sessanta. La Lombardia delle riforme, Torino 1987.

X. Toscani, Scuole e alfabetismo nello Stato di Milano da Carlo Borromeo alla Rivoluzione, Brescia 1993.

E.Brambilla, Libertà filosofia e giuseppinismo. Il tramonto delle corporazioni e l'ascesa degli studi scientifici in Lombardia, 1780-1796, in La politica della scienza. Toscana a stati italiani nel tardo Settecento, a cura di G. Barsanti, V. Becagli, R. Pasta, Firenze, 1996, pp. 393-434.

M. T. Monti, Promozione del sapere e riforma delle istituzioni scientifiche nella Lombardia austriaca , Ibidem , pp. 367-392.

Note

1Opere dell'abate Bettinelli, Venezia 1780, II, p. 249.

2 C. Capra, Il Settecento, in D. Sella-C. Capra, Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796, Torino, Utet, 1984, p. 367.

3 Come scriveva Kaunitz a Firmian nel 1768, cit.in Capra, op. cit., p. 392.

4 Cit. in Capra, op. cit., p. 492 |