|

|

|

|

|

Interpretando fenomeni elettrici: 1784-85

|

|

|

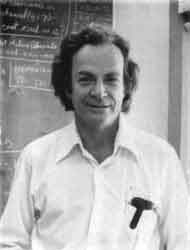

•  Richard Feynman, nel suo famoso libro di testo del 1963, riunì tutte le leggi dell'elettromagnetismo in una sola pagina. La comprensione di questa pagina ad un primo sguardo è ardua, anche per un lettore esperto. Se si aggiungono nomi e date relativi ad alcune leggi, ci si accorge che esse provengono da tradizioni molto differenti e furono scoperte lungo più di un secolo. In questo case study viene focalizzata l'attenzione su due leggi dell'elettrostatica: la legge di Coulomb e quella di Volta. Richard Feynman, nel suo famoso libro di testo del 1963, riunì tutte le leggi dell'elettromagnetismo in una sola pagina. La comprensione di questa pagina ad un primo sguardo è ardua, anche per un lettore esperto. Se si aggiungono nomi e date relativi ad alcune leggi, ci si accorge che esse provengono da tradizioni molto differenti e furono scoperte lungo più di un secolo. In questo case study viene focalizzata l'attenzione su due leggi dell'elettrostatica: la legge di Coulomb e quella di Volta.

|

|

• Vediamo dapprima il contesto scientifico in cui i due scienziati si muovevano. Vediamo dapprima il contesto scientifico in cui i due scienziati si muovevano.

Nell'ultimo quarto del XVIII secolo l?elettricità non era ancora una disciplina accademica, era classificabile cioè, secondo una definizione introdotta da Kuhn, tra le "scienze baconiane", nuovi domini di sperimentazione. I fenomeni elettrici (attrazione, repulsione, conduttori, isolanti, elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione) erano nuovi ed eccitanti e si fecero molti tentativi per interpretarli e quantificarli, poi per matematizzarli. Questi tentativi, anche se alla fine diedero origine a una sorta di "modello standard", si ispiravano alle filosofie naturali e ai criteri epistemologici del tempo. Oggi le leggi che ne derivarono vengono invece presentate in maniera astratta, come ad esempio nel testo di Feynman.

|

|

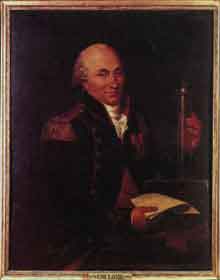

• Coulomb era un ingegnere del Genio, si era occupato in gioventù di astronomia e matematica, poi della costruzione di forti, di meccanica, di magnetismo, dell'attrito e, studiando il problema della torsione dei fili, aveva inventato la bilancia di torsione, uno strumento utile per misurare forze molto deboli, e ne aveva scoperto la legge. Proprio mediante la bilancia di torsione, modificata e trasformata in bilancia elettrica, Coulomb corrobora l'ipotesi dell'esistenza di forze elettriche di  repulsione tra cariche elementari, analoghe alle forze di attrazione gravitazionale di Newton: centrali e dipendenti dall'inverso del quadrato della distanza tra le cariche. Nel caso dell'attrazione elettrostatica, egli inventa ed utilizza un nuovo apparato, il pendolo elettrico. Per completare la legge delle interazioni elettrostatiche, il numeratore viene semplicemente aggiunto (come avrebbe potuto infatti Coulomb definire tre quantità con un solo strumento?). repulsione tra cariche elementari, analoghe alle forze di attrazione gravitazionale di Newton: centrali e dipendenti dall'inverso del quadrato della distanza tra le cariche. Nel caso dell'attrazione elettrostatica, egli inventa ed utilizza un nuovo apparato, il pendolo elettrico. Per completare la legge delle interazioni elettrostatiche, il numeratore viene semplicemente aggiunto (come avrebbe potuto infatti Coulomb definire tre quantità con un solo strumento?).

Questa legge "elementare" non era applicabile ai corpi estesi ed anche la storia della sua accettazione è molto interessante. Data la stretta analogia con la legge di gravitazione di Newton, essa portò ad applicare all'elettrostatica gli strumenti matematici propri della dinamica celeste, in particolare le equazioni alle derivate parziali (di Laplace e Poisson), la cosiddetta azione pseudocontigua. Ma la legge di Coulomb costituì una stabile acquisizione scientifica? Certamente sì da un punto di vista quantitativo, no dal punto di vista teorico: Feynman è piuttosto esplicito a questo riguardo

|

|

|

|

|

|

• Volta non seguì studi regolari: finito il Ginnasio, continuò, da autodidatta, ad interessarsi dei fenomeni elettrici e a studiare i testi di famosi "elettricisti", convinto, non senza ragione, di possedere il "genio dell'elettricità". Volta non seguì studi regolari: finito il Ginnasio, continuò, da autodidatta, ad interessarsi dei fenomeni elettrici e a studiare i testi di famosi "elettricisti", convinto, non senza ragione, di possedere il "genio dell'elettricità".

Egli non prese in considerazione le forze tra cariche elementari, ma introdusse il concetto di tensione, in analogia al concetto di pressione dei gas. Basandosi su questa analogia e sul principio di equilibrio, Volta formulò una legge assai diversa da quella di Coulomb per quantificare i fenomeni elettrici: Q = CT.

La tensione T, che compare in questa formula, veniva misurata da Volta con uno strumento di propria ideazione: l'elettrometro a pagliuzze.

Il rifiuto esplicito da parte di Volta del contributo di Coulomb è indicativo della profonda differenza esistente tra i programmi di ricerca dei due scienziati, analizzati alla luce della filosofia naturale del tempo.

•Mezzo secolo dopo i due contributi vennero reinterpretati alla luce della teoria del potenziale: la forza di Coulomb è derivata da un potenziale scalare e la tensione di Volta non è niente altro che una differenza di potenziale.

Una comprensione storica del progredire della ricerca fisica non è quindi possibile sulla base del contributo di Feynman, che fornisce tuttavia un buon compendio analitico.

|

|

|

|

|

|

|

|

|